Entre tradition, typographie et convenances, le faire-part reflète les liens sociaux du XIXᵉ siècle.

Le poids qu’avaient les billets et lettres de faire-part au XIXᵉ siècle est surprenant. Bien plus qu’un simple bout de papier, il était un marqueur social, un objet de distinction, et le reflet d’une société obsédée par les hiérarchies. Dans une France encore marquée par les bouleversements révolutionnaires, le faire-part devenait l’outil idéal pour afficher son statut, son alliance ou son deuil, tout en respectant les codes stricts de l’étiquette.

Avec l’essor de l’imprimerie industrielle et de la lithographie, ces documents, d’abord réservés à l’élite, se démocratisent progressivement au fil du siècle. Les motifs évoluent avec les courants artistiques, passant du néoclassicisme sobre des premières décennies aux volutes élégantes de l’Art nouveau à la fin du siècle. Mais une constante demeure : chaque détail compte, et surtout, les titres et les fonctions des personnes mentionnées.

Un rituel codifié : l’étiquette des annonces

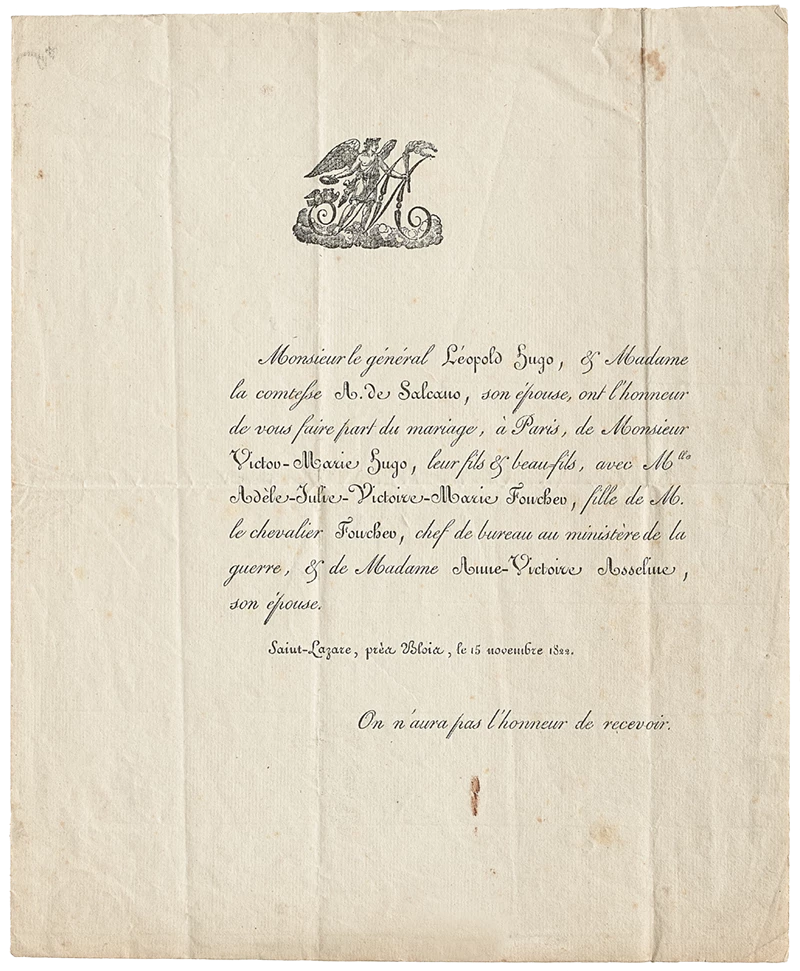

Que ce soit pour un mariage, une naissance ou un décès, le faire-part suivait des règles précises. Pour les mariages, il s’agissait d’annoncer une alliance souvent stratégique, où les noms des familles étaient soigneusement mis en valeur, accompagnés de leurs titres et professions. « Monsieur le Comte de X et Madame la Comtesse née de Y ont l’honneur de vous faire part du mariage de leur fille… » : une formule qui en disait long sur le milieu social des intéressés. Les alliances entre bourgeois enrichis et aristocrates appauvris, fréquentes sous la Monarchie de Juillet ou le Second Empire, y trouvaient une forme de légitimité.

Les faire-part de décès, apparus au début du siècle et généralisés après 1850, étaient tout aussi codifiés. Leur style sobre, souvent bordé de noir, et leurs phrases stéréotypées servaient à honorer le défunt tout en rappelant son rang. « La famille a la douleur de vous faire part du décès de Monsieur le Général de division Pierre-Martin, grand officier de la Légion d’honneur… » : chaque titre, chaque décoration était mentionnée, comme pour graver dans le papier la place du défunt dans la société.

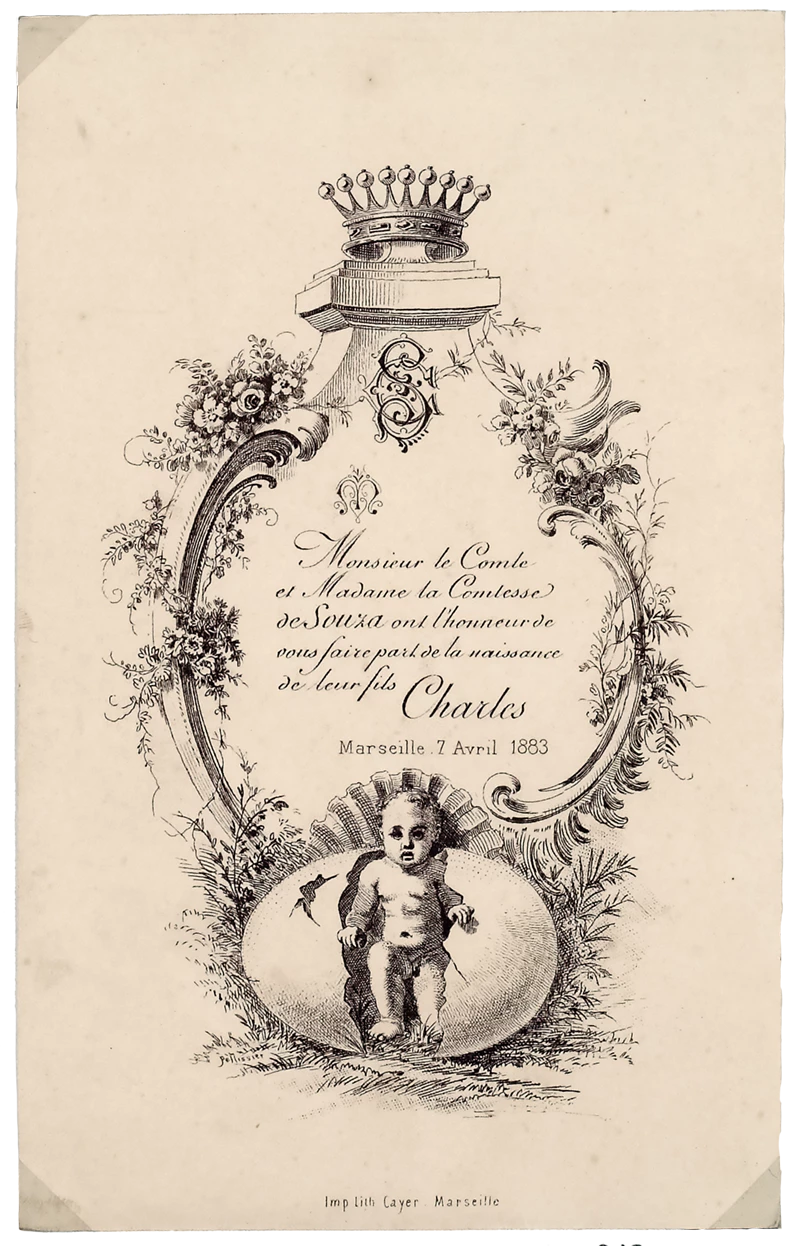

Quant aux naissances, moins fréquemment annoncées par faire-part, elles concernaient surtout les familles aisées. Là encore, les titres des parents étaient soulignés, comme pour préparer l’avenir social de l’enfant.

Titres, grades et professions : l’identité sociale sur papier

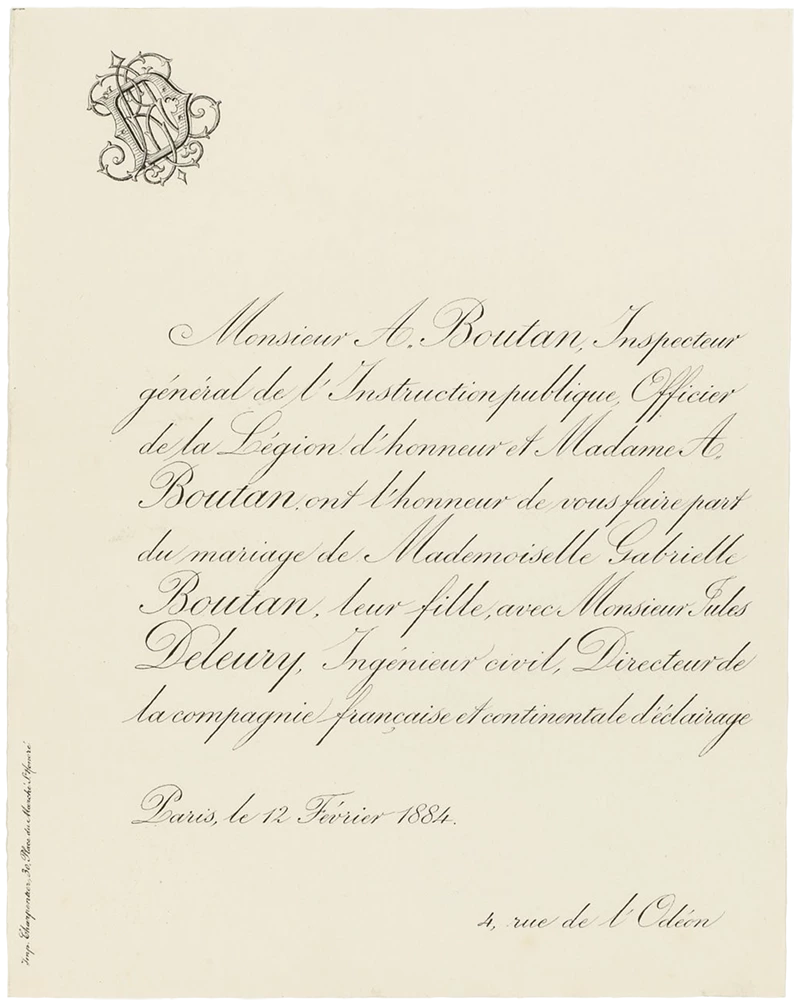

Ce qui frappe aujourd’hui dans ces documents, c’est l’omniprésence des titres et des fonctions. Préciser qu’un père était « avocat à la Cour de cassation » ou qu’un grand-père était « ancien préfet » n’était pas un détail, mais une nécessité sociale. Pour les nobles, les particules et les titres étaient indispensables, même après la Révolution. Pour la bourgeoisie, les professions libérales ou les grades militaires servaient de gage de sérieux. Et à partir des années 1870, les décorations, comme la Légion d’honneur, firent leur apparition, reflétant l’importance croissante du mérite dans la société républicaine.

Un faire-part sans titre manquait de crédibilité. Dans une époque où le rang social déterminait les relations, le faire-part était une carte de visite, un moyen d’affirmer sa place et de se conformer aux attentes d’un milieu.

Le choix du papier : un support chargé de sens

Au XIXᵉ siècle, la réalisation des faire-part était un véritable art, où chaque élément était soigneusement choisi pour refléter le statut social des commanditaires. Les faire-part se déclinaient en plusieurs tailles, allant des petits formats discrets, souvent pliés, aux grands documents solennels réservés aux familles les plus aisées. Leur taille dépendait de l’importance de l’événement et de la complexité des ornements.

Le papier jouait un rôle essentiel : le papier vergé, avec ses fines lignes parallèles, était synonyme de raffinement, tandis que le papier vélin, lisse et épais, était prisé pour son élégance. Les teintes variaient selon l’occasion : noir pour le deuil, ivoire ou crème pour les mariages, et parfois des tons pastel pour les naissances. Les papiers filigranés ou gaufrés ajoutaient une touche de luxe supplémentaire.

La typographie était tout aussi cruciale. Les imprimeurs utilisaient des caractères classiques comme le Didot ou le Bodoni pour leur élégance, tandis que les polices scripturales ou gothiques étaient réservées aux faire-part les plus sophistiqués. Les textes étaient généralement centrés, avec des noms mis en valeur par des tailles de caractères plus grandes ou des gras. L’ornementation transformait un simple document en une œuvre d’art : gravures délicates de fleurs, rubans, angelots ou blasons, dorures à la feuille d’or, encres colorées et bordures finement travaillées. Les motifs suivaient les courants artistiques du moment, passant du néoclassicisme sobre au romantisme fleuri, jusqu’aux courbes végétales de l’Art nouveau en fin de siècle.Typographie et ornements : l’art de sublimer le texte

Techniques d’impression : de la typographie à la chromolithographie

Les techniques d’impression évoluèrent avec les progrès technologiques. La typographie traditionnelle, rapide et économique, coexistait avec la lithographie, qui permettait des motifs plus complexes et des dégradés de couleurs. La gravure sur cuivre ou sur bois était réservée aux faire-part les plus luxueux, tandis que la chromolithographie, apparue vers 1860, révolutionna l’impression en couleurs.

Enfin, les finitions — découpes en dentelle, pliages précis, enveloppes assorties et cachets de cire — parachevaient ces créations, en faisant des objets aussi précieux que symboliques

Finition et présentation : le détail qui fait la différence

La finition était une étape cruciale pour parachever un faire-part. Les documents étaient souvent pliés avec précision, parfois scellés avec des cachets de cire ou des sceaux. Les enveloppes, assorties au faire-part, étaient elles aussi en papier vergé ou filigrané, et pouvaient porter un monogramme ou un blason. Certaines étaient même gaufrées ou dorées pour les occasions les plus prestigieuses.

Ainsi, les faire-part du XIXᵉ siècle étaient bien plus que de simples annonces : ils incarnaient un savoir-faire artisanal et une expression sociale, où chaque détail racontait une histoire, celle de leurs commanditaires et de leur époque. Aujourd’hui, ces documents restent des témoins précieux de l’histoire culturelle et technique de l’imprimerie française.

GSN